Flugplatz Chemnitz – Kulturhauptstadt mit Kunstsinn

Chemnitz ist oftmals eine unterschätzte Stadt in Sachsen. Dabei ist sie in diesem Jahr Kulturhauptstadt und hat auch so viel zu bieten.

Nicht alle Städte haben eine solche Landmarke, die schon von weitem den Weg weist – auch und gerade aus der Luft. Der über 300 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Braunkohlekraftwerks Chemnitz Nord erstrahlt in sieben Farben und ist nachts eindrucksvoll beleuchtet. Die Gestaltung durch den französischen Künstler Daniel Buren hat dem Schlot, früher Schorsch oder Lulatsch genannt, einen neuen Spitznamen eingebracht: Buntstift. Im Grunde verkörpert dieses neue Wahrzeichen der Stadt am Erzgebirge ihre zwei Seiten: die industrielle Tradition und den Kunstsinn. Vor allem Maschinenbau und Textilproduktion haben Chemnitz groß gemacht. Das reichlich verdiente Geld wurde unter anderem in Kunst investiert. So entstand eine für die Größe der Stadt absolut beeindruckende Kulturlandschaft, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas ist.

Der Verkehrsflugplatz Jahnsdorf liegt gut elf Kilometer südlich des Zentrums.

Der Verkehrsflugplatz Jahnsdorf liegt gut elf Kilometer südlich des Zentrums.Als Motto hat man sich das Wortspiel »C the Unseen« ausgedacht. Das C steht dabei für Chemnitz, wird aber auch als »see« gelesen: »Sehe/ Erkenne das Ungesehene/Übersehene«. Tatsächlich liegt die Stadt ja bislang weit abseits der Touristenströme. Was hat also Chemnitz fliegenden Besuchern zu bieten? Ich steuere den Verkehrslandeplatz Jahnsdorf an, gut elf Kilometer südlich des Stadtzentrums gelegen. Hier gibt es alles, was das Pilotenherz begehrt, besonders Freundlichkeit und moderate Preise. Das Restaurant ist bei meinem Besuch Mitte Oktober schon im Winterschlaf, der laut Aushang bis Mai dauert, verspricht aber mit Terrasse und Balkon sowie viel Platz im Innenraum einen angenehmen Aufenthalt. Mit den vorhandenen drei Leihfahrrädern käme man auch leicht woanders hin, etwa in zehn Minuten zum Hotel-Restaurant Wasserschloss Klaffenbach.

Wie komme ich vom Flugplatz Chemnitz in die Stadt?

Für den Weg in die Stadt gibt es drei Möglichkeiten: das Taxi, einen Mietwagen von app2drive oder die Straßenbahn. Ich entscheide mich auf dem Hinweg für die erste Variante. Während ich aufs Taxi warte, buche ich ein Zimmer im Congress Hotel, weil ich mir vom höchsten Gebäude der Stadt eine gute Aussicht verspreche. Unterwegs bitte ich, beim »Ikarus« zu halten. Von 1924 bis 1974 befand sich dort der alte Flughafen Chemnitz, dann wurde das Gelände mit dem »Wohngebiet Fritz Heckert« überbaut. Heute steht das spitzbogig gemauerte Terminal aus den Pionierjahren des Flugverkehrs wie ein UFO zwischen den Plattenbauten. Den Namen Ikarus hat das Gebäude von dem Restaurant, das es darin mal gab.

Das Terminalgebäude des alten Flughafens aus dem Jahr 1924 ist inzwischen von Wohnhäusern umschlossen.

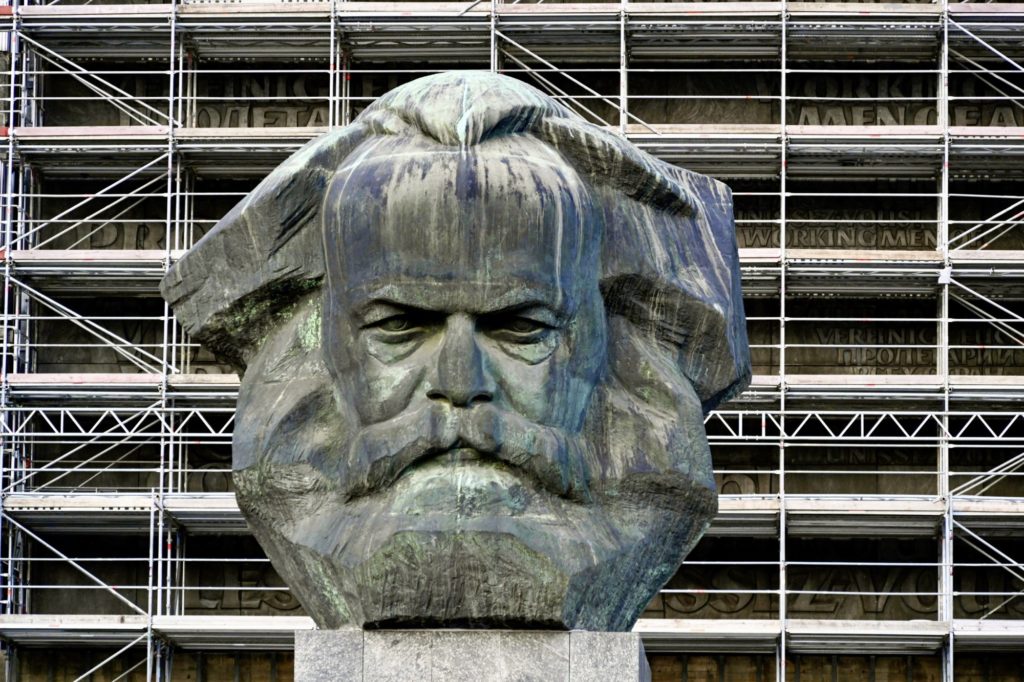

Das Terminalgebäude des alten Flughafens aus dem Jahr 1924 ist inzwischen von Wohnhäusern umschlossen.Liegt es am kurzen Zwischenstopp oder am Großraumfahrzeug? Am Ende der 25-minütigen Fahrt stehen fast 50 Euro auf dem Taxameter. Beim Rückweg nehme ich dann die Straßenbahn, die auch nur eine knappe halbe Stunde braucht. Von der Haltestelle Pfaffenhain läuft man noch zehn Minuten zum Flugplatz. Schräg gegenüber vom Hotel befindet sich der kolossale, über sieben Meter hohe und mehr als 40 Tonnen schwere Bronzekopf des rauschebärtigen Karl Marx, nach dem die Stadt von 1953 bis 1990 benannt war. Es ist die zweitgrößte Porträtbüste der Welt, im Volksmund »Nischel« genannt, was Kopf bedeutet.

Die Büste von Karl Marx gilt als die zweitgrößte Porträtbüste der Welt.

Die Büste von Karl Marx gilt als die zweitgrößte Porträtbüste der Welt.Die Fassade dahinter wird bei meinem Besuch noch renoviert, auf ihr steht demnächst wieder acht Stockwerke hoch in verschiedenen Sprachen »Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!«. Soweit bekannt, ist Marx nie in Chemnitz gewesen. Aber weil die Stadt nach den schweren Zerstörungen im Krieg so etwas wie eine Musterstadt der DDR werden sollte, bekam sie den Namen des großen Kommunisten.

Im Krieg schwer zerstört

Der kleinteilige alte Stadtgrundriss wurde nicht wieder aufgebaut, man setzte nun Häuserblöcke an neue Straßen, breit genug für Aufmärsche. Eine Vorstellung davon, wie diese Musterstadt aussehen sollte, bekommt man an der Brückenstraße vor dem Marx-Monument oder auf der Straße der Nationen. Fertig geworden ist das alles nie, weil geänderte Prioritäten einen schnellen Siedlungsbau in den Außenbezirken vorsahen – wie im erwähnten »Wohngebiet Fritz Heckert«. So gab es bis nach der Wende zwischen Stadthalle und Rathaus eine riesige Brache, die zum Teil als Parkplatz diente. Oft sollen auswärtige Besucher dort, im Herzen der Stadt, gefragt haben, wo es denn zum Zentrum gehe.

Eine luftige Mitte mit großen Freiräumen hat Chemnitz noch immer, aber gähnende Leere findet man inzwischen kaum noch. Apropos Heckert: Zwischen den Wohnkomplexen an der Mühlenstraße steht, halb unter Bäumen verborgen, ein einzelnes altes Gebäude. Es ist das Geburtshaus des 1936 unter ungeklärten Umständen im Moskauer Exil zu Tode gekommenen KPD-Politikers Fritz Heckert. Oder fast. Denn das eigentliche Geburtshaus wurde beim radikalen Stadtumbau 1974 versehentlich mit abgerissen. Daraufhin errichtete man 100 Meter weiter eine Nachbildung, die heute unter dem Namen »Heck-Art« ein Kunstzentrum und ein Restaurant beherbergt.

Ein wenig Altstadt inmitten der Plattenbauten

Was von der historischen Mitte übrig ist, steht um den Markt herum. Etwa das weißgetünchte Alte Rathaus vom Ende des 15. Jahrhunderts und sein monumentaler Erweiterungsbau aus der Gründerzeit, als die boomende Industrie Chemnitz den Ruf eines »sächsischen Manchesters« einbrachte. Aber schon das rosafarbene Barockgebäude an der Schmalseite des Platzes, Siegertsches Haus genannt, ist wieder eine Rekonstruktion – hinter der verschnörkelten Fassade steckt ein Neubau. Die anderen Seiten des Platzes säumen zwei Kaufhäuser der Jahrtausendwende. Beide wurden von Stararchitekten entworfen, die auch am Potsdamer Platz in Berlin miteinander konkurrieren. Von Helmut Jahn stammt das gläserne Galeria-Kaufhof- Gebäude, von Hans Kollhoff die traditionellere Galerie Roter Turm mit ihrer Terrakottafassade.

Die Flasche des DDR-Geschirrspülmittels »fit« wurde tatsächlich dem Roten Turm im damaligen Produktionsstandort nachempfunden.

Die Flasche des DDR-Geschirrspülmittels »fit« wurde tatsächlich dem Roten Turm im damaligen Produktionsstandort nachempfunden.Auch diese Bauten sind natürlich Ausdruck ihrer Zeit, so wie jene am Theaterplatz von den Repräsentationsbedürfnissen des wohlhabenden Bürgertums um 1900 zeugen, vor allem das Hauptgebäude der Kunstsammlungen und das Opernhaus. Eine Besonderheit sind zudem die vielen Beispiele historischer Industrie- und Gewerbearchitektur. Im Lichthof des Kulturzentrums »Das Tietz« ist der »versteinerte Wald« sehenswert. Dabei handelt es sich um imposante Baumstümpfe, die vor 291 Millionen Jahre durch den Ausbruch eines Vulkans versteinert konserviert wurden. Damals lag, was einmal Chemnitz werden sollte, auf dem Breitengrad des Horns von Afrika. Der vielleicht größte Coup in den vergangenen zwanzig Jahren bestand darin, die Kunstsammlung des Münchner Galeristen Alfred Gunzenhauser nach Chemnitz zu holen. Als einziger Bewerber konnte die Stadt ein eigenes Gebäude aus den zwanziger Jahren anbieten, in dem die fast 2.500 Werke nun ausgestellt sind.

Geburtsort der Auto Union

Aus der gleichen Zeit stammt, nur ein paar hundert Meter entfernt, eine der ersten Hochgaragen Deutschlands – ein passender Ort für das Museum für sächsische Fahrzeuge. Die Hersteller Horch, DKW, Wanderer und Audi waren einst alle in der Gegend ansässig und schlossen sich 1932 zur Auto Union AG Chemnitz zusammen – der Ursprung der vier Ringe, die Audi heute noch im Logo hat. Später produzierten die VEB Barkas- Werke in Karl-Marx-Stadt den gleichnamigen Kleintransporter. Für die Luftfahrt hat Chemnitz keine vergleichbar große Rolle gespielt. Lediglich im abgelegenen Stadtteil Grüna erinnert – mit eingeschränkten Öffnungszeiten – die Baumgarten-Wölfert Gedenkausstellung an die beiden sächsischen Luftschiffpioniere des 19. Jahrhunderts. Im Hauptberuf war der eine Oberförster, der andere Verlagsbuchhändler.

Text & Fotos: Gernot Krämer