Giovanni Caproni – Gefeiert und gefürchtet

In Italien gilt Giovanni Caproni als der erste große Flugzeugkonstrukteur des Landes. Seine Karriere beginnt mit dem Crash eines Chauffeurs.

Das tiefe Brummen der zwölf dreimotorigen Caproni-Bomber am frühen Morgen des 5. Oktober 1917 wird den österreichisch-ungarischen Marinesoldaten noch lange in den Ohren geklungen haben. Hinter den Dreimots liegt ein damals riskanter 200-Kilometer-Flug über die Adria. Nach dem Massenstart bei Bari im süditalienischen Apulien peilen die Italiener den U-Boot-Flottenstützpunkt Cattaro (heute Kotor in Montenegro) an und klinken 24 Granatminen aus. Die weit ausladenden Maschinen wurden in der Lombardei gebaut, im staatlichen Caproni-Werk. Aber der Reihe nach …

Es fängt ganz harmlos an. Nach beendetem Studium der Elektrotechnik in München und ersten Luftfahrterfahrungen in Frankreich und Belgien kehrt der 23-jährige Giovanni Battista „Gianni“ Caproni 1909 in seine Heimatstadt Arco im Trentino zurück – damals noch ein Teil Österreich-Ungarns. Dort bettelt er sich das Geld für den Bau seines ersten Flugzeugs zusammen. Die Ca. 1 entsteht ab Dezember 1909 unter primitivsten Bedingungen. Örtliche Stellmacher packen mit an.

Getestet wird der Doppeldecker – ein 25 PS starker Motor bringt zwei kettenuntersetzte Zugpropeller in Schwung – auf dem Exerzierfeld von Malpensa bei Mailand: Genau dort, wo heute der Mailänder Flughafen steht. Der Erstflug am 27. Mai 1910 endet mit einem veritablen Totalschaden. Testpilot Ugo Tabacchi ist eigentlich Chauffeur und hat vom Fliegen keine Ahnung. Caproni lässt die Trümmer nicht etwa verrotten; er stellt sie beiseite. Sauber restauriert wird das eckige Gerät seit 2007 im „Volandia“-Museum im ehemaligen Caproni-Werk bei Mailand präsentiert. Es ist das älteste Flugzeug Italiens.

Als Staatsunternehmen zum Dreimot-Bomber

Caproni tastet sich mit allerlei Doppeldecker-Varianten tapfer vorwärts bis zur Nummer sechs. Seine schrullige Nr. 7 hat erstmals zwei Druckprops – fliegt aber auch nicht besonders. Mit der Nr. 8 und frischem Geld ist er beim gefälligeren Eindecker angelangt, wobei die konstruktiven Anleihen bei Morane und Blériot allzu offensichtlich sind. Seit 1911 steht die Firma im lombardischen Vizzola Ticino; später, im Krieg, kommt der zweite Produktionsstandort Mailand-Taliedo hinzu. Finanziell auf die Beine kommt Caproni trotzdem nicht. 1913 übernimmt der italienische Staat das kränkelnde, aber vielversprechende Unternehmen. Gianni Caproni bleibt immerhin technischer Direktor. Sein Flugzeugbau wird praktisch zum Rüstungsbetrieb und fertigt im staatlichen Auftrag – als erstes die Ca. 30, einen Prototypen, aus dem Capronis ebenso berühmte wie gefürchtete Dreimot-Bomber hervorgehen werden.

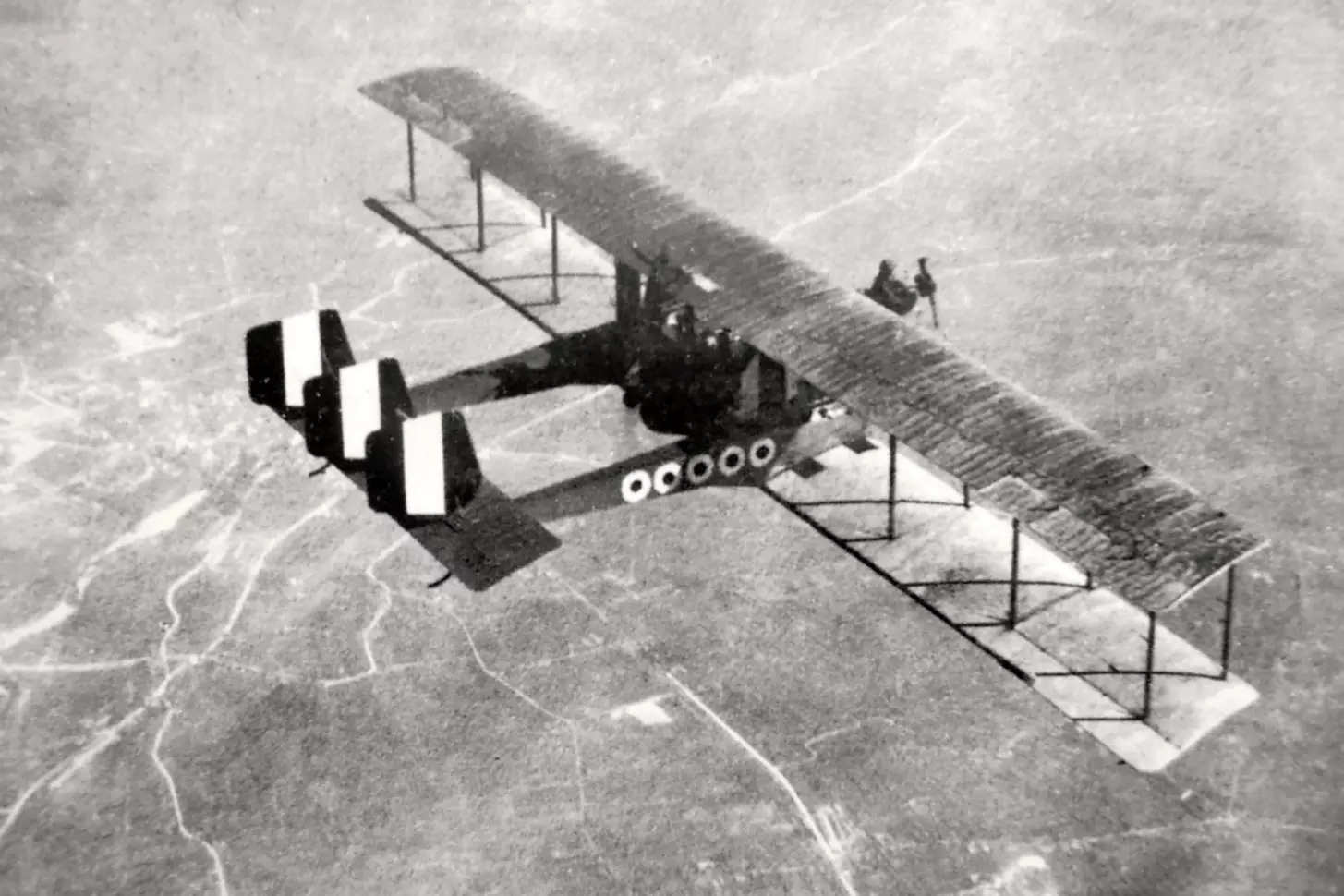

Allerdings sind die drei Gnôme-Umlaufmotoren mit dem 22 Meter spannenden Bomber deutlich überfordert. Der Nachfolger Ca. 32 (verwirrenderweise Ca. 1 im Militärsprech der Fliegertruppe) bekommt solidere Fiat-Reihenmotoren, Typ A-10, die es zusammen auf 300 PS bringen: zwei ziehen, einer schiebt hinten im kargen Rumpfboot, in das sich vier Mann Besatzung drängeln. Die dreifachen Seitenleitwerke und der doppelte Leitwerksträger werden Capronis Markenzeichen. Im August 1915 gelangen die ersten Caproni-Bomber an die nordöstliche Front, auf das Flugfeld Comina am Tagliamento. Eine Zeitlang zählt dieses Muster zu den größten Bombern der Alliierten. Die Einheit tobt sich ein volles Jahr rund um Görz aus, das heutige Gorizia in Slowenien. Die ersten Ergebnisse sind noch ernüchternd.

Eine neue Ära des Luftkrieges

Von der Nutzlast bleiben lediglich 200 Kilogramm für die explosive Ladung übrig und die lahme Geschwindigkeit macht die Dreimots zur leichten Zielscheibe für Flugabwehr und Jäger der Österreicher. Daher fliegt man bevorzugt bei Nacht oder im ersten Morgengrauen. Aber die Italiener lernen rasch dazu, die Feindflüge werden massiver und ausgefeilter.

Am 2. August 1916 steigen 24 Caproni-Dreimots von mehreren Feldflugplätzen auf und greifen in zwei Wellen die Rüstungswerke von Fiume an, heute Rijeka in Kroatien. Die Österreicher werden überrumpelt – eine logistisch brillante Aktion, welche die Strategen aufhorchen lässt. Sie bekommen einen ersten Eindruck vom Luftkrieg der Zukunft, der zwischen Soldaten und Zivilisten keinen Unterschied mehr machen wird.

Capronis Bomber sind von der italienisch- österreichischen Front nicht mehr wegzudenken. Auch die Franzosen setzen sie an der Westfront ein. Amerikanische Piloten werden darauf ausgebildet – auch ein künftiger Bürgermeister von New York: Fiorello LaGuardia, nach dem später der Stadtflughafen benannt wird. Technisch bleiben die Caproni-Werke ihrer Konstruktion treu.

Lediglich der stärkere 150-PS-Motor von Isotta-Fraschini ersetzt im Juni 1917 den schwachen Fiat. Aber auf mehr als 130 km/h kommt auch die Ca. 33 oder Ca. 2 nicht. Mehrmals trifft es im August 1917 die österreichische Kriegsflotte in Pula. Der Dichter Gabriele d’Annuncio, ein glühender Nationalist, hatte sich mit aller Macht dafür eingesetzt. Er fliegt an der Spitze der 36 Caproni-Bomber, was sehr zu seinem Ruhm beiträgt. Noch im September 1909, beim Meeting in Brescia, hatte er bei Glenn Curtiss um einen Mitflug betteln müssen.

An zivil gescheitert

Gegen Ende des Krieges werden Capronis Bomber immer größer und steigern sich zur gigantischen »4er«-Serie: wuchtige Dreidecker, die ihre Piloten sehr gefordert haben müssen. Die Anfänge der Passagierluftfahrt nach dem Krieg sind experimentell, bisweilen spektakulär. Im Frühjahr 1921 dümpelt die Ca. 60 Transaereo, genannt Capronissimo, auf dem Lago Maggiore – eine reichlich verstrebte und verdrahtete Monstrosität. Der Dreifach- Tandem-Dreidecker hat 30 Meter Spannweite und enorme 800 Quadratmeter Flügelfläche.

In dem 23 Meter langen Bootsrumpf hätten 100 Passagiere Platz finden sollen. Die Capronissimo endet nach dem ersten Luftsprung am 4. März 1921 als Trümmerhaufen. Trotz dieses Debakels wird der Caproni-Flugzeugbau auch im faschistischen Italien seine Rolle spielen – wieder als Rüstungsbetrieb, versteht sich, umgeben von einem breiten Firmengeflecht.

Aber Italo Balbo, Mussolinis Mann für die Luftfahrt, hat andere Favoriten. Daher werden die Flugzeuge aus der Lombardei niemals wieder so bedeutend sein wie im Ersten Weltkrieg. Gianni Caproni erlebt das Ende der Firma im Jahr 1950 noch mit. Zwei Jahre vorher war das letzte Caproni-Flugzeug geflogen: ein Prototyp, nur einmal gebaut. In mehreren Museen, allesamt großartig ausgestattet, erweist Italien heute dem großen Caproni seine Referenz. Von der klassischen Dreimot Ca. 3 gibt es einen flugtüchtigen Nachbau. Und in dem reizvollen japanischen Zeichentrickfilm „Wie der Wind sich hebt“ (2013) erscheint Gianni Caproni als väterliche Inspiration für den ugendlichen Konstrukteur Jiro Horikoshi, der noch die Mitsubishi Zer hervorbringen wird.

- Mensch & Maschine

- Giovanni Caproni

- Zweiter Weltkrieg