Was ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung?

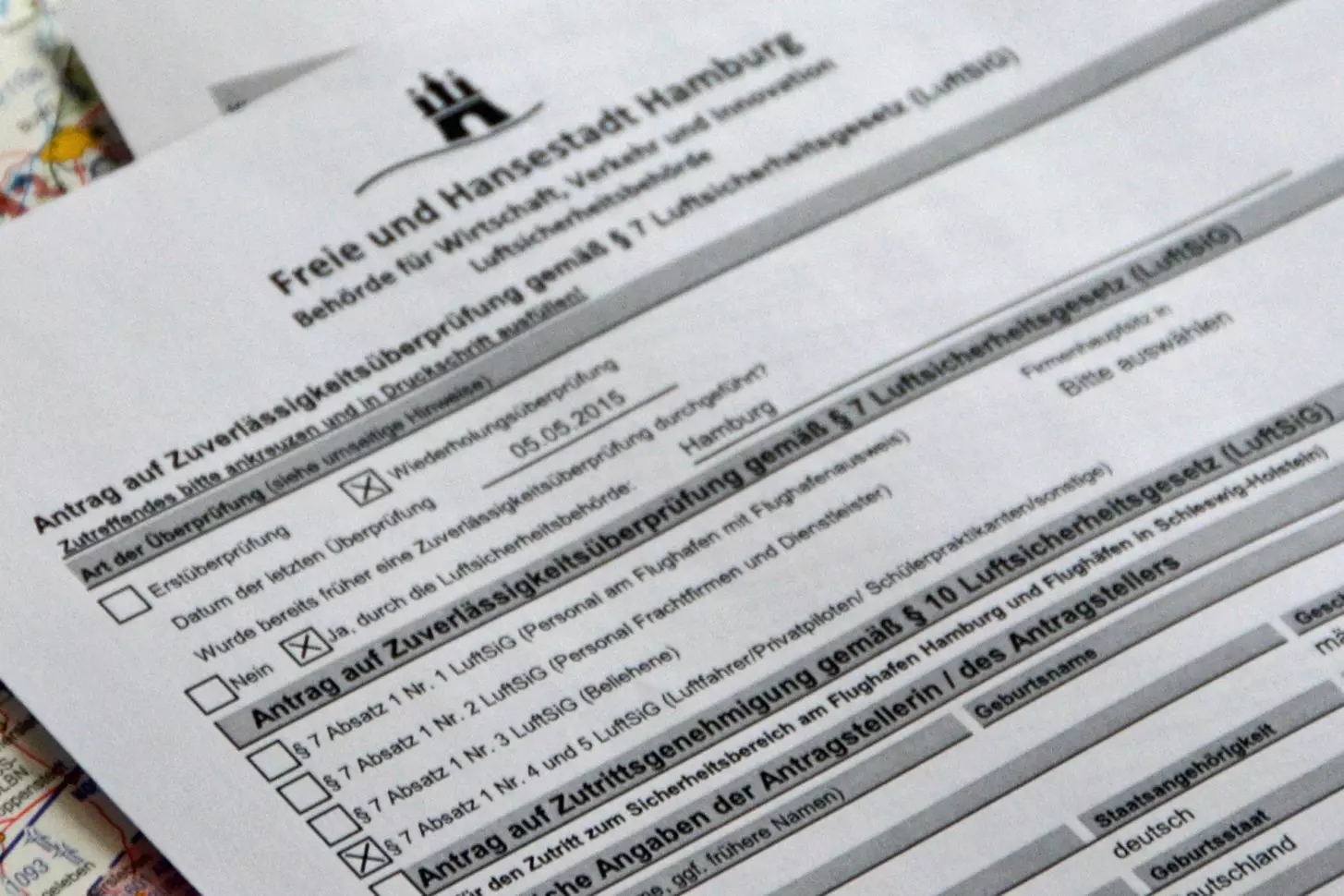

Wer Privatpilot werden möchte, benötigt eine Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP). Was ist das, wo beantrage ich diese und was kostet sie?

Vor Beginn einer Ausbildung zum Privatflugzeugführer führen die Behörden »zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs« eine Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) nach dem Luftsicherheitsgesetz durch. Sie gilt fünf Jahre und muss danach erneut beantragt werden. Sie ist nicht unumstritten, da es keine gesetzliche Definition der Unzuverlässigkeit oder einen Katalog an Kriterien gibt. Viele Behörden haben völlig unterschiedliche Bewertungen.

Der Antragssteller muss die Wohnsitze in Deutschland der vergangenen zehn Jahre auflisten. Wer in den letzten fünf Jahren mehr als sechs Monate ununterbrochen im Ausland gelebt hat, muss ebenfalls Angaben dazu machen.

Wie viel kostet eine ZÜP?

Die Kosten für die Zuverlässigkeitsüberprüfung sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So sind in Baden-Württemberg bei einem positiven Bescheid 70 Euro zu bezahlen, ein negativer kostet 150 Euro. In Nordrhein-Westfalen fallen 59 Euro an. In Hamburg beträgt die Gebühr derzeit 45 Euro. Sie muss nach Antragstellung per Online-Bezahlung (Kreditkarte, SEPA-Lastschrift) beglichen werden.

Wie lange dauert eine Zuverlässigkeitsüberprüfung?

Es kann bis zu acht oder zwölf Wochen dauern, bis die Zuverlässigkeitsüberprüfung in den Briefkasten flattert. Das heißt: So früh wie möglich einen Antrag stellen! Wenn dann immer noch nichts da ist, ruhig mal telefonisch bei der zuständigen Landesbehörde nachhaken.

Wenn Sie lesen möchte, welche Erfahrungen Flugschülerin und Online-Chefredakteurin Isabella Sauer in Sachen Zuverlässigkeitsüberprüfung gemacht hat, lesen Sie in ihrem Blog zu „Isabella lernt fliegen„.

Wann gilt eine Person als unzuverlässig?

Die Zuverlässigkeit einer Person bewertet die Behörde auf Grund einer Gesamtwürdigung des Einzelfalls. In der Regel fehlt es nach dem seit März 2017 geltenden Paragraf 7 Abs. 1a LuftSiG dann an der erforderlichen Zuverlässigkeit, wenn der Betroffene wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind. Greift diese sogenannte Regelvermutung, wird es mit der Gesamtwürdigung schwierig.

Dem fliegermagazin-Rechtsexperten Frank Dörner ist kein Fall bekannt, bei dem es trotz einer Verurteilung über 60 Tagessätzen noch zu einer positiven Entscheidung gekommen wäre. Auszuschließen ist so etwas aber nicht: Typischerweise gelangen nur diejenigen Fälle zu einem Anwalt, bei denen es eben keine positive Behördenentscheidung gegeben hat. Oftmals merken die Betroffenen gar nicht, dass ihre ZÜP etwa bei der Einigung mit der Staatsanwaltschaft faktisch schon Geschichte ist, da der Strafverteidiger beruhigend darauf hingewiesen hat, dass ja beispielsweise 90 Tagessätze nicht überschritten wären – erst darüber gilt man als vorbestraft.

Bei der ZÜP können sich auch „kleinere“ Vergehen rächen

Besonders tückisch: Eine hohe Tagessatzzahl lässt sich manchmal trotz eines zunächst nicht übermäßig schwerwiegenden Delikts für den Mandanten gar nicht verhindern, etwa dann, wenn im Bereich von Steuern oder Sozialabgaben durch eine Vielzahl von Einzelfällen die Gesamtstrafe gewaltig wird. Selbst 60 Tagessätze werden häufig von Betroffenen und ihren Anwälten noch als eine eher geringe Strafe angesehen – Verwaltungsgerichte, die über den Widerruf einer ZÜP entscheiden, sehen das in der Regel ganz anders und werten ein so geahndetes Delikt nicht mehr als bloße Bagatelle.

Doch was bedeutet „zuverlässig“ in Bezug aufs Fliegen? Nach einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2004 ist nur derjenige zuverlässig, der die Gewähr bietet, jederzeit das ihm Mögliche zum Schutz der Sicherheit des Luftverkehrs zu tun – selbst beim „Inaussichtstellen von Vorteilen“ oder bei der „Androhung von Nachteilen“. Allerdings wurde in vielen späteren Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit immer wieder betont, dass es bei der Bewertung eines Vergehens nicht zwingend auf einen Bezug zur Luftfahrt ankäme. Heißt: Nur, wer sich von nichts und niemanden dazu verleiten lässt, straffällig zu werden, ist auch zuverlässig. Wird man strafrechtlich verurteilt, hat man ein Zuverlässigkeitsproblem.

Wer dann um die ZÜP kämpft, muss vor Gericht deutlich mehr anführen als eine untadelige Fliegerlaufbahn und große Erfahrung im Cockpit. Erwähnenswert wären hier beispielsweise ein besonderes soziales Engagement oder eifrige Hilfe bei der Aufklärung des eigenen Vergehens.

Gibt es eine Zuverlässigkeitsüberprüfung für Privatpiloten auch in anderen Ländern?

Wenig Verständnis für die Sinnhaftigkeit der ZÜP haben Betroffene mit dem Blick auf das restliche Europa: Trotz einheitlicher Anwendung der VO(EU) Nr. 1178/2011 Teil FCL, die detailliert auflistet, was von Piloten erwartet wird, gibt es eine ZÜP nur in Deutschland! Und dort auch nicht für den Segelflug oder den soeben auf 600 Kilogramm aufgelasteten Ultraleichtflugbereich.

Da kommt man leicht auf die Idee, die PPL ins europäische Ausland zu verlegen. Dazu sind zwar einige formale Hürden zu nehmen und manch deutsche Behörde versucht dies kreativ mit Verweis auf § 15 LuftPersV – dort steht unter anderem, wann eine Lizenz widerrufen werden kann – und einem eigens schnell angestrengten Lizenz-Entzugsverfahren zu verhindern. Es ist aber möglich, und sei es nur, um Zeit für die Auseinandersetzung mit der Luftsicherheitsbehörde zu gewinnen oder um auf den Ablauf von fünf Jahren zur erneuten Antragstellung zur ZÜP zu warten. Eine einheitliche europäische Rechtsordnung in dieser Sache scheint noch weit entfernt.

Autoren: Frank Dörner, Rechtsanwalt und Luftfahrtsachverständiger und Isabella Sauer

Isabella Sauer ist Jahrgang 1991, studierte in Bamberg Kommunikationswissenschaft und absolvierte anschließend ein Volontariat bei Auto Bild. Seit ihrer Jugend ist sie journalistisch tätig und arbeitete für große Verlagshäuser, darunter Axel Springer und die Funke Mediengruppe. Print, Digital, Social Media - für Isabella hat jeder Inhalt das Potenzial, vielfältig aufbereitet zu werden. Und wie kam sie zum fliegermagazin? Das Thema Mobilität interessierte sie immer schon sehr. Ob Auto, Bahn, Camper, Airliner oder Fahrrad: Die Welt lässt sich aus vielen Perspektiven entdecken. Nun geht es für Isabella Sauer in die Luft. Seit Mai 2025 hat sie eine Privatpilotenlizenz (PPL).

- ZÜP

- Zuverlässigkeitsüberprüfung

- Zuverlässigkeit

- Motorflugzeuge

- Luftsicherheitsgesetz

- Recht