/

Seitenwindlandung meistern: Tipps für sichere Landungen

Mit Vorbereitung und Übung verlieren Seitenwindlandungen ihren Schrecken. Vor allem auf den Wechsel vom Fliegen mit Vorhaltewinkel in den Seitengleitflug kommt es an.

Sie gehören zu den anspruchsvolleren Manövern der Fliegerei, und so mancher Pilot fürchtet sie regelrecht: Seitenwindlandungen. Wenn man jedoch die richtige Flugtechnik anwendet, verlieren sie schnell an Schrecken. Mit den folgenden Tipps sollte einer guten und sicheren Landung bei Wind von der Seite nichts mehr im Weg stehen.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Wenn im Handbuch Ihres Flugzeugs konkrete Hinweise zum Umgang mit Seitenwind stehen, dann haben diese Vorrang vor allem, was wir hier empfehlen.

Limits bei der Seitenwindlandung beachten

Für die Landung bei Seitenwind sollte man gleich mehrere Grenzwerte beachten. Zum einen ist da die »maximale nachgewiesene Seitenwindkomponente« aus dem Flughandbuch. Sie ist die größte im Rahmen der Zulassung des Musters von Testpiloten des Herstellers erflogene Seitenwindkomponente. Allerdings: Das ist keine scharfe Betriebsgrenze. Man kann als Pilot entscheiden, auch bei stärkerem Crosswind zu landen. Fraglich ist dann aber womöglich, wie die Versicherung reagiert, wenn es zu einem Schaden kommt und der Seitenwind stärker war als die Angabe im Flughandbuch. Allenfalls geübte

Piloten sollten dies wagen. Letztlich liegt die Entscheidung aber beim verantwortlichen Luftfahrzeugführer.

Zum anderen gibt es das persönliche Limit. Letztlich muss man sich bei einer Seitenwindlandung wohlfühlen. Das hängt damit zusammen, wie gut man in Übung ist, wie böig der Wind weht und ob es gelingt, einen stabilisierten Anflug zu machen. Im Zweifel ist Durchstarten immer die bessere Option. Schließlich gibt es noch das Limit der Steuerbarkeit des Flugzeugs: Wenn sich das Flugzeug selbst bei vollen Ruderausschlägen nicht längs der Bahnachse ausrichten lässt, ist der Seitenwind zu stark. Die im Theorieunterricht so ausführlich besprochene Berechnung der Seitenwindkomponente ist vor allem für die Planung relevant: für die Entscheidung, ob es überhaupt lohnt, einen Anflug zu versuchen.

Zahlreiche Apps helfen einem bei der Berechnung und so manche Avionik zeigt sie einem auch direkt auf dem Display an. Als dritte Option bleibt die klassische Kalkulation mittels Formel. Die lautet: Seitenwindkomponente = Sinus (Windrichtung – Pistenrichtung) * Windgeschwindigkeit am Platz. Fliegt man unkontrollierte Plätze ohne lokale Wetterinformationen an, so bleibt oft nur die Interpretation des Windsacks und das Ausprobieren.

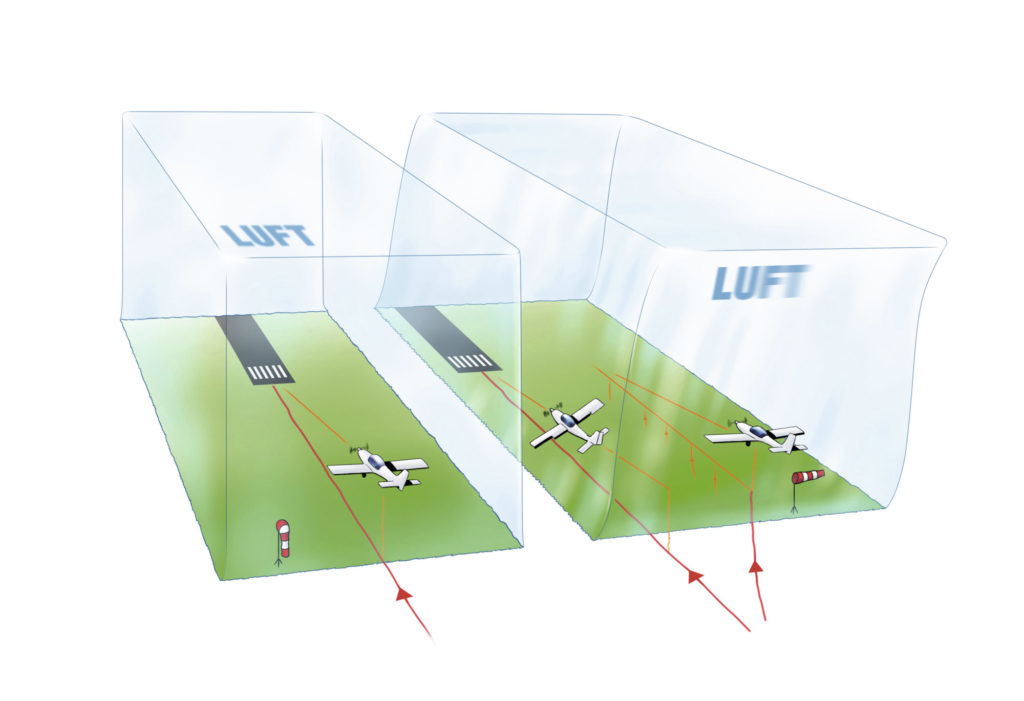

Vorhaltewinkel im Anflug erfliegen

Das A und O zu Beginn des Endanflugs ist es zunächst, trotz des Seitenwinds ohne seitlichen Versatz zu fliegen. Wie beim Streckenflug ist dazu ein passender Vorhaltewinkel einzunehmen. Die Nase des Flugzeugs wird dabei mit einem koordinierten Quer- und Seitenruderausschlag so weit in den Wind gedreht, dass die Maschine weiterhin entlang der verlängerten Pistenachse fliegt.

Da das Flugzeug dabei vom Boden aus betrachtet, wie eine seitwärts laufende Krabbe aussieht, wird diese Technik im Englischen häufig auch als »Crabbing« bezeichnet. Schon beim Eindrehen in den Endanflug sollte der Seitenwind bedacht werden: Entsprechend muss man die Kurve etwas früher oder später beginnen, um ohne großen Korrekturbedarf in der Bahnachse zu landen.

Die richtige Geschwindigkeit für die Seitenwindlandung

Bei Seitenwind ist die richtige Anfluggeschwindigkeit noch wichtiger. Es bleibt beim Grundsatz: Für stetigen Wind werden keine Aufschläge auf die normale Anfluggeschwindigkeit gemacht, bei Böen kommt die Hälfte des Böen-Faktors hinzu, also der Differenz zwischen stetigem Wind und maximaler Böenstärke. Häufig fliegen Piloten bei Seitenwindlandungen jedoch schneller an. Die Folge ist eine verlängerte Ausschwebephase – und genau das möchte man bei einer Seitenwindlandung vermeiden.

Dabei hat der Seitenwind nämlich eine hervorragende Gelegenheit, die Maschine im wahrsten Sinn des Wortes zu »verblasen«. Die richtige Geschwindigkeit sorgt hingegen dafür, dass das Flugzeug nur kurz ausschwebt und sich schnell »hinsetzt«.

Landeklappen sinnvoll einsetzen

Je nach Luftfahrzeug kann es sinnvoll sein, die Landeklappen bei Seitenwind nicht voll auszufahren. Bei einer niedrigeren Fluggeschwindigkeit kann sich sonst unter Umständen die Manövrierbarkeit des Flugzeugs verringern. Sind aufgrund der Windverhältnisse häufige Korrekturen notwendig, kann dies zum Handicap im Endanflug werden. Das Flughandbuch enthält Angaben zu empfohlenen oder zulässigen Landeklappen-Konfigurationen.

Vom Crabbing in den Slip: Ausschweben mit Kontrolle

Ganz klar: Der Vorhaltewinkel kann nicht bis zum Aufsetzen beibehalten werden. Sonst würde das Flugzeug schräg und schiebend aufsetzen, was nicht nur Probleme beim Halten der Richtung am Boden erzeugen kann: Im schlimmsten Fall könnte ein Reifen platzen oder sogar das Fahrwerk abreißen. Es gibt nur eine Methode, kontrolliert und sauber entlang der Piste ausgerichtet ohne Schiebezustand aufzusetzen: Rechtzeitig vor dem Bodenkontakt wird ein Seitengleitflug eingeleitet, auf Englisch Slip.

Dabei wird die Fläche auf der dem Wind zugewandten Seite (Luv) gesenkt und gleichzeitig mit dem Seitenruder in die andere Richtung die Flugzeuglängsachse parallel zur Bahn ausgerichtet.

Das Ergebnis ist, dass die Maschine nun mit in den Wind hängender Fläche geradeaus fliegt und bereit zum Aufsetzen ist. Mit dem Seitenruder wird die Bahnachse gehalten, mit dem Querruder ein seitlicher Versatz verhindert. Wie schon gesagt: Gelingt das selbst bei vollen Ruderausschlägen nicht, ist die Seitenwindkomponente zu stark. Ob man den Slip bereits mitten im Endanflug einleitet oder erst kurz vor dem Aufsetzen – das ist auch eine Frage der Übung. Spätestens mit Beginn des Abfangbogens sollte es jedoch soweit sein.

Wichtig: Manche Muster haben eine zeitliche Begrenzung für Seitengleitflüge, zum Beispiel von einer Minute, weil es sonst zu Problemen mit der Spritversorgung kommen kann. Wenn das Pitotrohr im Seitengleitflug schräg angeblasen wird, kann es zu Fehlanzeigen der Speed kommen. Deshalb empfiehlt es sich, im Slip einfach das vorherige Horizontbild beizubehalten.

Aufsetzen bei Seitenwind: So gelingt der Moment der Wahrheit

Nun kommt der vielleicht spannendste Moment einer Seitenwindlandung. Da wir mit hängender Fläche anfliegen, setzt das luvseitige Hauptfahrwerk zuerst auf. Ein leichtes Nachlassen des Querruderausschlags holt auch das leeseitige Fahrwerk an den Boden. Erst dann folgt das Bugfahrwerk. In der E-Klasse sind sie selten, aber es gibt Luftfahrzeuge, bei denen die Landung im Seitengleitflug nicht angewendet werden kann. Das gilt zum Beispiel bei Jets mit tief hängenden Triebwerken oder Motorseglern und Segelflugzeugen mit langen Flügeln.

Dort könnte es bei hängender Fläche zur Bodenberührung kommen. Dann bleibt nur die »unsaubere« Methode, die Flugzeugnase kurz vor dem Aufsetzen mittels Seitenruder in Pistenrichtung auszurichten und zu hoffen, dass der Wind die Maschine zwischen diesem Moment und dem Aufsetzen nicht versetzt.

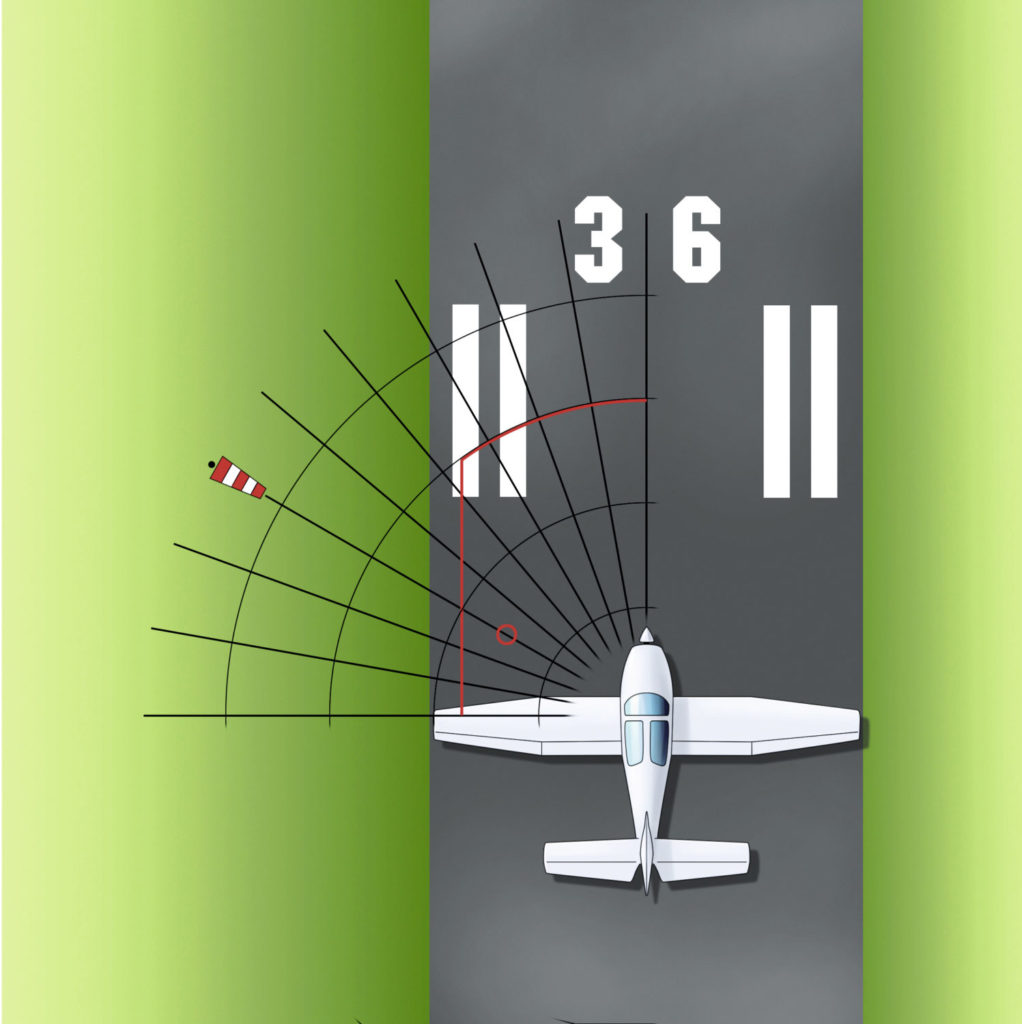

Ausrollen unter Kontrolle halten

Beim Ausrollen ist nun darauf zu achten, dass weiterhin ein Querruderausschlag in den Wind gegeben wird. Damit soll verhindert werden, dass der Seitenwind die luvseitige Fläche anhebt. Je langsamer die Maschine beim Ausrollen wird, desto größer muss dieser Querruderausschlag sein. Er ist also kontinuierlich zu vergrößern. Übrigens: Diese Vorgehensweise wird auch beim Seitenwindstart angewendet, nur mit entgegengesetzter Abfolge.

Der Startlauf wird also mit maximalem Querruderausschlag begonnen und dann graduell verringert. Gleichzeitig ist durch sanfte Seitenruderausschläge sicherzustellen, dass das Flugzeug in der Mitte der Bahn bleibt. Der sogenannte »Windfahneneffekt« versucht dies nämlich zu verhindern: Da der Seitenwind mit Seitenleitwerk und Rumpf eine hervorragende Angriffsfläche hat, versucht er, den Flieger wie ein Fähnchen im Wind um die Hochachse zu drehen.

Seitenwindlandung regelmäßig üben

Geschafft! Zeit zum Durchatmen. Wie immer in der Fliegerei gilt auch für Seitenwindlandungen: Übung macht den Meister. Statt bei Seitenwind das Flugzeug in der Halle stehen zu lassen, sollte das Wetter innerhalb der beschriebenen Limits lieber für ein paar Übungsrunden genutzt werden – egal ob mit oder ohne Fluglehrer. Nur so können die anfangs erwähnten persönlichen Grenzen ausgelotet und erweitert werden.

Besonders wichtig ist dabei, den Übergang vom Fliegen mit Vorhaltewinkel in den Seitengleitflug zu trainieren. Für diejenigen, die auf Nummer sicher gehen wollen, findet sich in Norddeutschland am Flugplatz Hungriger Wolf nahe Itzehoe (EDHF) sogar ein Seitenwindsimulator (www.xwindsim.de), in dem die beschriebenen Techniken gezielt und ohne Risiko fürs Material trainiert werden können. Wer die genannten Tipps befolgt, wird schnell feststellen: Seitenwindlandungen sind kein Hexenwerk. Stattdessen bereichern sie das fliegerische Können und machen sogar großen Spaß.

Zeichnungen: Helmut Mauch

Illustrationen: Eric Kutschke

Martin Schenkemeyer begann im Jahr 2007 mit dem Segelfliegen. Inzwischen ist er ATPL-Inhaber und fliegt beruflich mit Businessjets um die ganze Welt. In seiner Freizeit ist er als Vorstand seines Luftsportvereins tätig und fliegt an seinem Heimatflugplatz Bad Pyrmont Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Maschinen der E-Klasse. Für das fliegermagazin ist der Fluglehrer seit 2020 als freier Autor tätig und beschäftigt sich hauptsächlich mit Themen rund um die Flugsicherheit.

- Seitenwindlandung

- Slip

- Praxis